|

| 한국음식에서 <밥+국+반찬>은 입속에서 ‘삼위일체’의 맛을 낸다. ⓒ 주영하 |

|

Banchan in Oxford English Dictionary

■ 정의 : In Korean cookery: a small side dish of vegetables, etc., served along with rice as part of a typical Korean meal.(한국 요리에서 전형적인 한국 식사의 일부로 밥과 함께 제공되는 채소 등의 양이 적은 요리)

■ 용례 ① : Mr Kim Sung Soo’s father..has the strange habit of keeping his favorite ‘banchans’ such as salted fish, hot red pepper mixtures of all kinds all in his closet so that his room..has the smells of a Korean pantry.(김성수 씨의 아버지는... 젓갈, 온갖 종류의 고추장 등 자신이 좋아하는 ‘반찬’을 옷장에 넣어두는 이상한 버릇이 있어서... 방에서 한국식 저장고 냄새가 난다.) Yun Chi-ho, Diary 13 February in Yun Chi-ho’s Diary vol. XI. 17, 1938.

■ 용례 ② : Every Korean meal comes with banchan.(모든 한국 식사는 반찬과 함께 제공된다.), Phoenix Magazine, May 84/1, 2013.

■ 용례 ③ : Dinner was more often than not steamed mixed rice and grains, a simple bowl of kimchi stew or soup brought still bubbling to the table, plus banchan and maybe seasonal fruits to finish the meal.(저녁 식사는 대개 잡곡밥과 잡곡밥을 쪄서 먹고, 김이 모락모락 나는 김치찌개나 국을 끓여 식탁에 올리고, 반찬과 제철 과일로 마무리하는 경우가 많았다.), Rachel Wharton & Sohui Kim, Korean Home Cooking: Classic and Modern Recipes, Oct. 2018.

|

| 전라남도 순창의 한정식 상차림. 밥만 개인 것이고, 나머지 반찬은 공유다. ⓒ 주영하 |

옥스퍼드 영어사전의 반찬 정의

지금까지 다룬 옥스퍼드 영어사전의 K푸드는 모두 김치, 고추장, 된장처럼 특정한 음식이었다. 이번에 살펴볼 반찬은 ‘밥, 국, 반찬’처럼 한국인이 관습적으로 먹는 식단의 구조 중 하나다. 옥스퍼드 영어사전에서는 이러한 사실을 잘 인지하지 못한 듯하다. 왜냐하면 “전형적인 한국 식사의 일부(part of a typical Korean meal)”라고만 정의했기 때문이다.

이런 아쉬운 정의는 한국어 사전을 참조해도 마찬가지다. 반찬은 한국식 한자 ‘飯饌’에서 온 단어다. 곧 “밥에 곁들여 먹는 음식을 통틀어 이르는 말”이다. 단어를 직역하면 그렇다. 하지만 문화인류학적인 분석을 하면 좀 달라진다. 한국인이 가장 즐겨 먹는 일상의 식단 구조는 <밥+국+반찬>이다. 식탁에 음식을 차릴 때도 한 사람 앞에는 반드시 <밥+국+숟가락+젓가락>이 놓인다. 여러 명이 함께 식사할 때 참석자들은 하나의 반찬을 함께 먹는다.

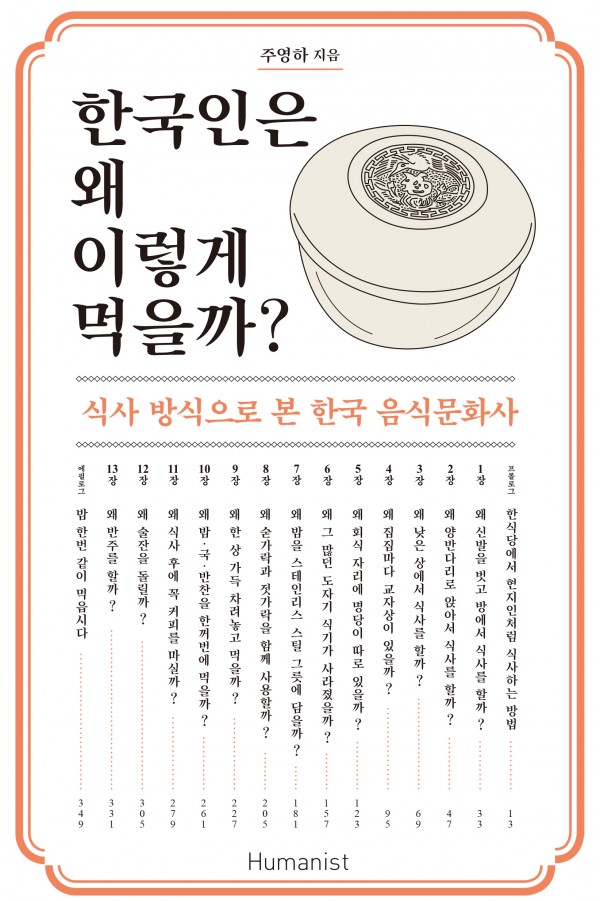

나는 2018년에 펴낸 《한국인은 왜 이렇게 먹을까? : 식사 방식으로 본 한국 음식문화사》(휴머니스트)의 “제9장에 왜 한 상 가득 차려놓고 먹을까?, 제10장에 왜 밥, 국, 반찬을 한꺼번에 먹을까?”를 다루면서 전형적인 한국 식사의 구조가 어떻게 생겨났는지를 살폈다. 이 책의 일부 내용을 다음에 소개한다.

|

| 주영하, 《한국인은 왜 이렇게 먹을까?》 책 표지 ⓒ 주영하 |

한국인은 왜 이렇게 먹을까? : 여러 명이 함께 식사할 때의 상차림 방식

일본 문화인류학자 이시게 나오미치(石毛直道)는 한국을 비롯한 일본, 중국 등 동아시아와 동남아시아 지역의 음식문화 특징으로 끼니때 먹는 음식을 주식과 부식이라는 개념으로 구분하는 점을 들었다. 보통 주식에 해당되는 음식은 1차적으로 배를 부르게 할 목적으로 먹는데, 주로 곡물이나 서류(薯類, 감자나 고구마)가 주재료이다. 이들 주재료는 탄수화물이 많은 식품으로 간을 하지 않는다. 간이 되어 있지 않은 주식은 간이 되어 있는 고기·생선·채소 등의 부식을 함께 먹어야 식욕이 증진된다.

한편, 미국의 언어학자 댄 주래프스키(Dan Jurafsky)는 중국의 다른 지역과 달리 광둥(廣東) 지역 사람들은 ‘전분(starch) 음식’과 ‘비전분(nonstarch) 음식’을 서로 섞어 먹는 습관이 있다고 했다. 그의 설명에 따르면 광둥식 식사는 쌀·국수·죽 등으로 구성된 ‘전분 음식’과 채소·고기·두부 등으로 구성된 ‘비전분 음식’으로 구성된다. 광둥 사람들의 일상식사는 “흰쌀밥이 각각 나오고 비전분성 음식이 다른 접시에 따로 담겨 나와 저마다 먹을 만큼씩 쌀밥 위에 덜어 먹을 수도 있다”는 것이다.

2014년 미국 뉴욕에 거주하는 음식과 건강 칼럼리스트 케이트 브래츠카이어(Kate Bratskeir)는 《이팅 코리안(Eating Korean)》(Lee, Cecilia Hae-Jin, Eating Korean: from Barbecue to Kimchi, Recipes from My Home, Houghton Mifflin Harcourt, 2005.)의 저자인 세실리아 해진 리(Cecilia Hae-Jin Lee)에게 전화로 한국음식 먹는 방법에 대해 물었다.(Bratskeir, Kate., 〈A Guide To Banchan, Those Delicious Side Dishes Served At Korean Restaurants〉’, 《Thef Huffington Post》, 2014년 11월 14일(http://www.huffingtonpost.com/).) 그러자 “모든 반찬은 공용이다(All banchan is communal)”는 말이 전화기 너머로 들려왔다.

도대체 무슨 말인가 물었더니, 한국음식점에 가면 밥 한 공기와 국 한 대접만 개인용이고, 다른 음식은 대체로 모두 나눠 먹어야 한다는 것이다. 한국인의 이러한 식사 방식은 지난 100여 년 동안 함께 식사하는 식탁에서도 ‘개별화된 식사’를 해 온 서유럽과 북미 서양인에게 <숟가락+젓가락>의 식사 도구처럼 어색하다. 하지만 조선 시대 사대부 가장은 반드시 ‘혼밥’을 했다. 20세기에 들어와서 가정과 음식점의 근대성 효율성이 대세가 되면서 한국인은 ‘함께 식사’에서 밥과 국만 빼고, 반찬을 다른 사람과 공유하기 시작했다.

|

| 용례①의 윤치호 일기 첫 번째 면(사진 왼쪽)과 두 번째 면 ⓒ 국사편찬위원회 |

용례① : 고려대 설립자 김성수 부친의 이상한 습관

용례①은 친일반민족행위자인 윤치호(尹致昊, 1865~1945)가 쓴 영어 일기에 나온다. 윤치호는 조선 말기에 일본과 미국 등지에서 공부했다. 귀국 후 대한제국의 의정부 참의, 학부협판 등을 지내고, 독립협회와 만민공동회 활동의 주역이었다. 독립협회 회장, 대성학교 교장 등을 지냈다. 일제강점기 들어와서 윤치호는 부친의 남작 작위를 이어받아 친일 인사가 되었다. 조선중앙기독교청년회(YMCA) 회장, 조선체육회 회장, 중추원 고문, 연희전문학교 교장, 일본제국의회 귀족원 칙선의원 등을 지냈다. 특히 3·1독립운동을 두고 윤치호는 일기에서 폭도라고 묘사했다.

용례①의 내용이 담긴 윤치호의 일기는 사후 자녀들이 보관하고 있다가, 1968년에 국사편찬위원회에 사본을 제공한 것이다. 윤치호의 일기는 그가 청년 시절부터 죽기 직전까지 무려 60년간(1883년 1월~1943년 10월) 꾸준히 저술한 사료다. 유족들은 1990년 일기 원본을 포함한 각종 윤치호 보유 원문 자료를 윤치호의 모교인 미국 조지아의 에모리 대학(Emory University)에 기증했다. 이후 윤치호가 한문과 영어로 쓴 원문은 한국어로 번역·출간되었다. 에모리 대학교와 국사편찬위원회는 기증받은 자료를 디지털로 바꾸어 일반에게 공개하고 있다.

윤치호가 말한 사람은 김성수(金性洙, 1891~1955)의 부친이다. 김성수는 일제강점기 경성방직 사장과 동아일보 사장을 지냈고, 고려대학교의 설립자로 알려진다. 일제강점기 국민총력조선연맹 이사와 평의원 등을 역임했고, 중일전쟁의 정당성 선전, 학도지원병 고무, 징병제 참여 독려 등을 한 친일민족행위자다.

용례①의 전문은 다음과 같다. “13일. 일요일 멋지고 추운. 지루한 오후 : 서울 집. 아주 센스 있고 재미있는 아저씨인 김성수의 부친은 젓갈, 온갖 종류의 고추장 등 자신이 좋아하는 ‘반찬’을 옷장에 넣어두는 이상한 버릇이 있어서 그렇지 않아도 깔끔하게 정돈된 방에 한국식 저장고 냄새가 진동한다. 그의 이상한 습관은 조롱의 대상이지만 나는 이해할 수 있다. 그는 홀아비다. 그가 고른 ‘반찬’을 며느리나 하인에게 주면 순식간에 다 먹어 치우기 때문이다. 그러므로 75세 이상의 노인은 자신의 안락을 위해 자기 보호 조치를 취해야만 한다. 자신과 같은 나이의 아내가 있다면, 그녀는 남편을 따뜻하게 돌보는 데 큰 도움이 될 수 없다. 그녀가 젊다면 왜 몇몇 다른 동료와 함께 그녀 자신의 즐거움과 만족을 찾을까? 남편이 그녀 자신의 길을 너무 많이 방해한다면 부인이 커피나 약에 독을 타서 먹일 정도로 그를 미워하지 않는다면 남편은 그녀에게 오히려 감사해할지도 모른다. 나는 내 친구의 어르신 김 씨가 홀아비로 남아있는 이유를 이해할 수 있다.” (13th. Sunday. Lovely. Cold. Dull p.m.; Seoul home. Mr. Kim Sung Soo’s father a very sensible and interesting old man has the strange habit of keeping his favorite ‘banchans’ such as salted fish, hot-red pepper mixtures of all kinds―all in his closet so that his room otherwise nicely fixed has the smells of a Korean pantry. His odd habit is a matter of ridicule but I can understand it. He is a widower. If he gave his choice ‘ban―chans’ to his daughter-in-law or servants they would eat them up in no time. Thus an old man over 75 or so must take some self-protective measure for his own comforts. If he has a wife as old as he, she can’t be of much use to him in the way of sweet ministrations. If she is young why she would seek her own pleasure and satisfaction with some other fellow. She may be thanked if she doesn’t hate him positively ready to put some poison in his coffee or medicine if he happens to be too much in her way. I can understand why my friend Old Mr. Kim, stays a widower.)

|

| 한국인은 짜장면을 먹을 때도 곡물밥 먹듯이 반찬을 필요로 한다. ⓒ 주영하 |

용례②와 ③의 반찬

용례②는 미국 아리조나주 휘닉스에서 발행되는 Phoenix Magazine의

에 실린 한국음식점 <카페 가향(Cafe Ga Hyang)>의 소개 글에 나온다. 반찬이 나오는 내용은 다음과 같다. “모든 한식에는 절이거나 발효된 채소로 만든 반찬-미니 사이드 디시-이 함께 제공된다. 4~8가지 요리가 있으며, 그중 적어도 하나는 항상 김치다. 다른 요리로는 식초와 참기름을 묻힌 바삭한 콩나물, 참깨와 간장에 절인 고구마 큐브(조림), 단무지 또는 아시아 채소를 절인 것 등이 있다.” 이 기사를 쓴 기자는 한국 식단의 반찬이 특이했던 모양이다.용례③은 10살 때 미국으로 이주하고, 20대 이후 요리사로 일한 세프 김소희(Sohui Kim)가 펴낸 영문 한국요리책에 나온다. 그녀는 뉴욕 브루글린의 레스토랑 굿 포크(Good Fork)를 비롯하여 뉴욕시 최고의 새로운 음식점 주방에서 수년간 일한 세프다. 김소희는 2015년에 본인의 두 번째 한국음식점인 인사(Insa)를 오픈하고 자신이 경험한 서양의 요리기술에 100% 한국 음식을 접맥한다. 이 경험을 바탕으로 2018년에 펴낸 요리책에 반찬 이야기가 나온다.

김소희는 이 책에서 “저녁 식사는 주로 쌀과 다른 곡물을 섞어 지은 밥을 먹는 경우가 많았고, 김치찌개나 국을 끓여 식탁에 올려놓는 간단한 식사였다. 모두가 밥 한 그릇과 국 한 그릇을 받은 다음 반찬을 나눠 먹었다.”라고 적었다. 가정에서나 음식점에서나 한국인 대부분은 개인용 <밥+국>과 <반찬 공유>를 당연하게 여긴다.

|

| 양념소고기구이와 생마늘, 고추장을 올린 상추쌈밥 ⓒ 주영하 |

<밥+반찬>의 최고 진미, 이옥의 상추쌈밥 먹기

옛날 어른의 식사 모습이다. 〈공간전개형〉 상차림의 독상을 받은 어른은 먼저 숟가락을 들고 국을 한술 떠서 입을 적신다. 그다음에 밥을 입에 넣고 씹으면서 숟가락을 놓고, 같은 손으로 젓가락을 잡고서 배추김치를 한 조각 집어 입에 넣는다. 이렇게 시작된 식사는 대부분 ‘국→ 밥→반찬’의 순서로 이어진다. 이런 순서로 먹으면 입 안에는 밥과 반찬이 항상 한꺼번에 있게 마련이다. 마치 숟가락이나 젓가락으로 비빔밥을 비비듯이 입속에서 두 가지 이상의 음식이 섞인다.

이러한 식사를 한 번에 하는 방식도 한국인에게 있다. 바로 ‘상추쌈밥’ 먹는 방식이다. 조선 후기 정조 때 학자 이옥(李鈺, 1760∼1815)은 상추쌈밥 먹는 광경을 아주 실감 나게 묘사했다. 그는 한여름에 단비가 처음 내린 직후가 상추쌈을 먹기 가장 좋은 때라고 했다. 이때 밭에 나가면 비를 흠뻑 맞은 상추가 마치 푸른 비단 치마처럼 솟아오른다. 그런데 거름으로 인분을 잔뜩 뿌려두었기 때문에 바로 뽑아서 먹자니 왠지 찜찜하다. 이옥은 물을 채운 큰 동이에 상추를 한참 담갔다 깨끗하게 씻어서 먹으면 된다고 했다. 지금부터가 상추쌈밥 맛의 핵심이다. 이옥이 묘사한 대목을 한번 소리내어 읽어보자!

“왼손을 크게 벌려 구리쟁반처럼 들고, 오른손으로 두텁고 큰 상추를 골라 두 장을 뒤집어 손바닥에 펴놓는다. 먼저 흰 밥을 큰 숟가락으로 퍼서 거위 알처럼 둥글게 만들어 잎 위에 놓는다. 윗부분을 조금 평평하게 한 다음, 젓가락으로 얇게 뜬 밴댕이회를 집어 노란 겨자장에 한 자밤 찍어 밥 위에 얹는다. 미나리와 어린 시금치를 많지도 적지도 않게 밴댕이회와 나란히 놓는다. 가는 파와 날 갓 서너 줄기는 그 위에 눌러 얹는다. 여기에 방금 볶아낸 붉은 고추장을 조금 바른다. 오른손으로 상추 잎 양쪽을 말아 단단히 오므리는데, 마치 연밥처럼 둥글게 한다. 이제 입을 크게 벌리는데, 잇몸을 드러내고 입술을 활처럼 펼쳐야 한다. 오른손으로 쌈을 입으로 밀어 넣으면서 왼손으로 오른손을 받친다.”

이렇게 상추쌈밥을 먹으면 얼굴은 어떤 모양이 될까? 다시 이옥의 묘사다. “마치 성이 난 큰 소가 섶과 꼴을 지고 사립문으로 돌진하다 문지도리에 걸려 멈추는 것과 같다. 눈을 부릅떠서 화가 난 듯하고, 뺨이 볼록하여 종기가 생긴 듯하고, 입술은 꼭 다물어 꿰맨 듯하고, 이[齒]가 빠르게 움직이니 무언가를 쪼개는 듯하다.” 이렇게 쌈을 먹을 때는 옆 사람과 우스갯소리를 하면 안 된다. 이옥은 그 점에 대해서도 짚고 있다. “처음 쌈을 씹을 때에 옆 사람이 우스운 이야기를 주고받는 것을 허락하지 않아야 된다. 만일 조심하지 않고 한 번 크게 웃게 되면 흰 밥알이 튀고 푸른 상추 잎이 주위에 흩뿌려져, 반드시 다 뱉어내고 나서야 그치게 될 것이다.”

이옥은 상추쌈밥을 무척 좋아했다. “이런 모양으로 느긋하게 씹다가 천천히 삼키면 달고 상큼하고 진실로 맛이 있어 더 바랄 것이 없다”고 했으니 말이다. 그의 상추쌈밥에는 ‘밥+겨자즙에 찍은 밴댕이회+미나리+시금치+가는 파+날 갓 줄기+볶은 고추장’이 들어갔다. ‘전분+비전분’의 절묘한 조합이 밥그릇이 아닌 상추쌈에서 완성된 것이다. 이옥은 그 맛이 “달고 상큼하다.”라고 했다. 상큼한 맛은 싱싱한 채소와 겨자즙, 그리고 고추장에서 나왔을 것이다. 그렇다면 단맛은 어디에서 온 것일까?

전분 덩어리인 밥을 입속에 넣고 오랫동안 씹으면 침 속에 들어 있는 효소인 아밀레이스(amylase, 아밀라아제)가 활성화된다. 특히 아밀레이스의 프티알린(ptyalin)이 밥 속의 전분을 가수분해하여 당으로 바꾸어준다. 밥을 씹으면 단맛이 나는 것은 이 때문이다. 여기에 밴댕이회의 동물성단백질까지 더해졌다. 밴댕이회의 동물성단백질 속에 들어 있는 아미노산(amino acid)이 구수한 맛을 낸다.

한국인이 가장 좋아하는 음식의 맛은 바로 <밥+반찬>의 조합이 입속에서 버무려지는 순간에 나온다. “이것이 바로 한국의 맛이다!” 한식은 <밥+국+반찬>이 입속에서 ‘삼위일체’ 되어야 맛있다. K푸드 한식에서 반찬은 조연이 아니라, 주연 중 하나다. 이 점을 잊지 말자!

글 :

주영하

한국학중앙연구원 한국학대학원 교수

음식을 문화와 역사학, 사회과학의 시선으로 해석하고 연구하는 음식인문학자(문화인류학박사)로 현재 한국학중앙연구원 한국학대학원 교수다. 2024년 9월부터 1년간 SOAS 한국학센터 방문학자로 런던에 체류 중이다.

저서 :

《음식 인문학: 음식으로 본 한국의 역사와 문화》(2011),《식탁 위의 한국사: 메뉴로 본 20세기 한국 음식문화사》(2013, 베트남·일본·태국에서 번역출판), 《한국인은 왜 이렇게 먹을까?: 식사 방식으로 본 한국 음식문화사》(2018, 타이완에서 번역출판), 《조선의 미식가들》(2019), 《백년식사: 대한제국 서양식 만찬부터 K-푸드까지》(2020), 《음식을 공부합니다》(2021), 《그림으로 맛보는 조선음식사》(2022, 중국에서 번역출판), 《분단 이전 북한 사람들은 무엇을 먹고 살았을까?: 일제강점기 북한 음식》(2023), 《글로벌푸드 한국사》(2023), 《국수: 사람의 이동이 만들어 낸 오딧세이》(2025) 등의 책을 썼다.

ⓒ 코리안위클리(http://www.koweekly.co.uk), 무단전재 및 재배포 금지