|

| 옹기 소줏고리에서 증류소주 내리기 ⓒ 한국농어촌공사 |

|

soju in Oxford English Dictionary

■ 정의 : A Korean alcoholic spirit made by distilling any of various grains and starches, traditionally rice, wheat, or barley, but now often potatoes, sweet potatoes, etc. (전통적으로 쌀, 밀, 보리 등 다양한 곡물과 전분을 증류하여 만든 한국식 증류주이지만, 현재는 감자, 고구마 등을 주원료로 하는 경우가 많다.)

■ 용례 ① : Yakju appears in a slightly smaller bowl, while strong soju is presented in a wine cup. (약주는 약간 작은 그릇에 담겨 나오고, 독한 소주는 와인(막걸리) 잔에 담겨 나온다.) C. Osgood, The Koreans and their Culture, 1951, p.89.

■ 용례 ② : Use of rice for brewing soju, a traditional alcoholic drink, will be forbidden. Sweet potatoes must be used instead. (전통주인 소주를 빚을 때 쌀을 사용하는 것이 금지된다. 대신 고구마를 사용해야 한다.) Abilene (Texas) Reporter-News 29 November, 1962 19b/3

■ 용례 ③ : We sat on the floor, eating from a long table groaning with food, demolishing plates of kimchi,..washed down with little cups of soju. (우리는 방바닥에 앉아 음식이 그득한 긴 식탁에서 접시에 담긴 김치를 재빨리 먹어 치우고, 작은 잔들에 담긴 소주를 마셨다.) The Sunday Telegraph 4 February (Review section) 1996, 17/3

■ 용례 ④ : The bar’s stocked with a healthy list of soju. (이 술집에는 건강한 소주 리스트가 가득하다.) Time Out New York 11(x)07 April, 2013, 18/2

|

| 런던 뉴몰든 Korean Foods의 소주 매대 ⓒ 주영하 |

한국인에게 ‘소주’가 무엇이냐고 물으면, 대부분 희석식 소주를 가리킨다. 하지만, 소주의 본래 모습은 증류식 소주다. 한국의 ‘위키피디아’라고 할 수 있는 ‘나무위키’는 이런 사정을 잘 설명한다. “소주(燒酒)는 한국의 술이자 증류주의 한 종류다. 과거에는 소주라고 하면 당연히 진짜 소주인 증류식 소주를 가리켰지만, 현대로 들어서는 원본인 증류식 소주를 흉내 내서 만든 녹색병 희석식 소주가 더 대중적으로 자리 잡아서 오히려 오리지널 소주를 전통 소주, 증류식 소주 등으로 따로 구분하여 부른다.”

사실 희석식 소주는 주정 약 94%에 물과 감미료 등을 넣은 술이다. 식품학적 소주에 관한 정의는 한국의 식품 가공 법률인 《식품공전》에 나와 있다. (※한국의 식품의약품안전처에서 운영하는 웹사이트 식품공전(https://various.foodsafetykorea.go.kr/) 참고) 먼저 《식품공전》의 ‘주류’에 대한 정의를 살펴보자. “곡류 등의 전분질 원료나 과실 등의 당질 원료를 주된 원료로 하여 발효, 증류 등의 방법으로 제조·가공한 발효주류, 증류주류, 기타주류, 주정 등 주세법에서 규정한 주류를 말한다.”

《식품공전》의 소주는 〈증류주류〉에 들어 있다. 증류주류는 “곡류 등의 전분질 원료나 과실 등의 당질 원료를 주된 원료로 하여 발효시킨 후 증류하여 그대로 또는 나무통에 저장하여 제조한 것을 말한다.”라고 정의되어 있다. 증류주류의 식품 종류에는 소주, 위스키, 브랜디, 그리고 고량주, 럼, 진, 보드카, 데킬라 등의 일반증류주가 포함된다. 이 중 소주의 정의는 다음과 같다. “전분질 원료, 국(麴), 물 등을 원료로 발효시켜 연속식증류 이외의 방법으로 증류한 것 또는 주정을 물로 희석하거나 이에 첨가물 등을 혼합하여 희석한 것을 말한다. 다만, 발아시킨 곡류를 원료의 전부 또는 일부로 한 것, 곡류에 물을 뿌려 섞어 밀봉·발효시켜 증류한 것 또는 자작나무 숯으로 여과한 것은 제외한다.”

그런데 이 소주의 정의가 이상하다. 왜냐하면 이 정의에는 증류식 소주와 희석식 소주가 함께 들어가 있기 때문이다. 즉, “전분질 원료, 국(麴), 물 등을 원료로 발효시켜 연속식증류 이외의 방법으로 증류한 것”은 증류식 소주다. 하지만 ‘또는’이라는 단어를 넣어 “주정을 물로 희석하거나 이에 첨가물 등을 혼합하여 희석한 것”은 희석식 소주다.

이 두 가지 소주의 제조법은 기본 원리에서 보면 결코 같은 술이라고 볼 수 없다. 발효한 밑술을 증류한 소주와 연속식 증류기에서 뽑아낸 알코올 도수 95∼96%의 주정(酒精)에 물과 첨가물을 혼합한 희석식 소주는 엄연히 다른 제조법으로 만든 증류주다. 그런데 《식품공전》의 ‘소주’ 항목에 이 둘을 함께 넣은 주범은 희석식 소주 기업과 《식품공전》 편찬을 주도한 주류 식품공학자들이다. 1962∼86년 사이에 한국 정부는 오직 희석식 소주만을 생산·판매하도록 강제했다.

1988년의 서울올림픽을 준비하면서, 1986년 전두환 군사정권은 외국인에게 한국의 여러 가지 술을 소개해야 한다는 사명감에 한국전쟁 때 평양에서 월남한 ‘문배주’ 제조자와 경상북도 안동의 한 부인에게 ‘안동소주’를 재생시켜 ‘민속주’라는 이름으로 생산·판매를 허락했다. 하지만 당시만 해도 식품공학자들은 희석식 소주만을 소주라고 보았다.

옥스퍼드 영어사전의 ‘소주’ 정의는 이러한 역사적 변화상을 잘 담고 있다. 용례 네 가지 역시 한국 소주의 역사를 설명하는 사례다. 용례①은 지금의 희석식 소주가 등장하기 전에 사람들이 마셨던 소주가 증류식 소주였음을 보여준다. 용례②는 1962년 증류식 소주의 소멸과 희석식 소주의 등장을 알리는 기사다. 용례③은 영국 한인의 식사에서 희석식 소주가 빠지지 않는 광경을 묘사한 기사다. 용례④는 2013년 가수 싸이의 ‘강남스타일’ 인기 이후 희석식 소주가 북미에서 칵테일의 한 종류로 인식된 현상을 소개한 기사다.

|

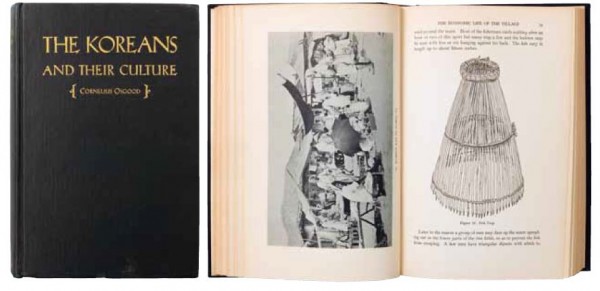

| 미국 예일대학 인류학과 커넬리우스 오스굿 교수의 The Koreans and their Culture(1951년) ⓒ 국립민속박물관 |

고려말에 증류식 소주의 제조기술이 한반도로 들어왔다

증류식 소주를 만들기 위해서는 잘 익은 막걸리가 있어야 한다. 막걸리가 담긴 술 항아리에 싸리나 대오리로 만든 둥글고 긴 용수를 박는다. 그러면 용수의 위쪽에 맑은 술인 청주(淸酒)가 떠오른다. 이것을 조심스럽게 떠내서 밑술로 삼는다. 이 밑술을 증류하려면 소줏고리가 필요하다. 소줏고리의 형태는 대부분 눈사람 모양처럼 가운데가 잘록하다. 이 잘록한 부분에 주둥이가 달려 있다. 소줏고리를 청주가 담긴 솥 위에 올려놓고 중간 정도로 불을 때서 가열하면 청주가 곧 수증기로 변하게 된다. 소줏고리 윗부분에 미리 올려놓은 자배기에 차가운 물을 채워 넣으면 온도 차로 인해 소줏고리 윗부분에 닿은 수증기가 액화된다. 주둥이를 타고 똑똑 떨어져 내리는 액체가 바로 증류식 소주이다.

영국의 중국과학사학자 조지프 니덤(Joseph Needham, 1900∼1995)은 중국의 증류기술(distillation)이 아랍의 연금술(alchemy)에서 유래되었다고 보았다. 니덤은 칭기즈칸의 몽골제국이 아랍의 연금술용 증류기를 유라시아에 전파했고, 증류주도 그때 생겨났다고 보았다. 세계 각국의 증류주는 처음에 아랍어 ‘아라크(arrack)’와 비슷한 단어로 불렸다. 아랍어 ‘아라크’는 무더운 날씨에 자신도 모르게 땀구멍으로 땀이 솟아오르는 모습을 가리킨다. 증류기에서 술이 방울처럼 맺힌다고 하여 증류주를 ‘아라크’라고 불렀다. 몽골·중앙아시아·시베리아에 살았던 사람들은 말의 젖으로 만든 술인 쿠미스(kumys)나 아이락(airag)을 증류하여 ‘아르히(arkhi)’라는 이름의 증류주를 만들었다. 이 증류기술이 유라시아 대륙에 퍼져나가서 황주에서 백주, 청주에서 소주, 와인에서 브랜디, 맥주에서 위스키가 증류되었다는 것이다.

그러나 다른 주장도 있다. 미국의 언어학자 댄 주래프스키(Dan Jurafsky)는 무슬림과 중국인의 만남에서 그 연원을 찾는다. 즉, 13세기 중반 지금의 인도네시아 자와섬 동쪽에 있던 마자파힛(Madjapahit) 왕국에는 아랍과 중국 남방에서 온 상인들이 몰려 살았다. 중국인들은 자신의 고향에서 즐겨 마시던 황주를 가지고 왔는데, 더운 기후 탓에 못 마실 정도로 쉬어버렸다. 이때 무슬림이 아랍의 증류법을 알려주어 ‘소주’가 만들어졌다는 것이다.

오늘날의 백주(白酒, 중국, 고량주)·아르히(몽골)·보드카(러시아)·브랜디(프랑스)·위스키(스코틀랜드) 등의 유라시아 증류주는 13세기 이후에 발명된 것이다. 다만, 나무·자기·구리 등 지역마다 쉽게 구할 수 있는 재료로 증류기를 만들었다는 차이가 있을 뿐이다. 따라서 증류주 소주와 위스키는 사촌 사이라고 해도 무방하다. 다만, 역사적으로 보면, 한국의 증류소주가 중국을 거쳐 13세기에 생겨서 둘째고, 스코틀랜드의 위스키가 14세기 이후에 생겨서 다섯째나 여섯째가 된다.

|

| 전라남도 목포의 삼학소주는 1960년대 전국 최고 인기의 희석식 소주 |

1947년 강화도 선두포 회갑연의 술 : 탁주, 약주, 그리고 소주

용례①에서 묘사된 소주는 ‘독한 소주(strong soju)’로 증류식 소주다. 이 글은 미국 예일대학 인류학과의 커넬리우스 오스굿(Cornelius Osgood, 1905∼1983) 교수의 《The Koreans and their Culture, 한국인과 한국문화》(1951년)에 나온다. 이 책은 오스굿 교수가 미군정 치하였던 1947년 여름 2개월간 한국의 강화도(지금의 인천광역시 강화군)에서 인류학적인 현지조사를 실시한 결과물이다. 오스굿은 본래 중국 공동체 연구자였지만, 당시 중국이 국공 내전 중이라서 미군정 치하의 한국을 먼저 방문한 듯하다. 그는 한국전쟁에 미군과 유엔군까지 참전했던 1951년에 이 책을 양장본으로 출판했다. 그런데 한국전쟁으로 인해 한국에 대한 영미권의 관심이 커지자, 이 책은 출판 비용이 쌌던 일본에서 paper bound로 13판까지 간행되었다.

오스굿의 소주에 관한 언급은 그가 머물던 강화도 선두포 마을의 회갑연 묘사에서 나온다. 오스굿은 선두포 사람들이 마시는 술의 종류를 다음의 세 가지로 설명했다. “① 탁주 또는 탁한 와인-맥주보다 약간 독한 가벼운 와인(T’akju, or turbid wine-a light wine slightly stronger than beer.) ② 약주 또는 약효가 있는 와인-약주보다 더 강한 종류의 탁주(Yakju, or medicinal wine-a stronger variety of t’akju.) ③ 소주 또는 불태운 와인-위장을 태우는 독한 술(Soju, or burning wine-a strong spirit which burns the stomach.”

이어서 오스굿은 회갑연에서 술 마시는 모습을 묘사했다. “약주는 지름 4인치(10.16cm)의 반구형 그릇에 붓는다. 남자들이 양반다리로 앉아 이 그릇을 돌리며 마신다. 약주는 조금 더 작은 그릇에, 독한 소주는 탁주 잔에 담겨 나온다. 기혼 남성과 55세 이상의 노년 여성만 참석할 수 있다.” 적어도 1947년에 한반도의 소주는 ‘독한 소주’ 증류주였다.

|

| 2009년 팔도소주 지도 ⓒ 아시아경제 |

쌀 부족 문제를 해결할 방도로 생겨난 희석식 소주

식민지 시기 식량 수탈로 비롯된 식량 부족 문제는 해방 이후 미군정기에도 해결되지 않았다. 결국, 대한민국 정부는 1948년 10월 9일 ‘양곡관리법’을 제정하여 쌀을 비롯한 곡물의 수급과 유통 가격을 관리했다. 1962년 가을 벼농사의 대흉작은 쿠데타로 정권을 잡은 박정희 군사정부에게 정치적으로 큰 타격이었다. 같은 해 11월부터 혼분식 장려운동을 펼쳤지만, 큰 효과는 없었다. 1963년 봄에는 보리농사도 흉작이었다. 군사정부는 미국 정부에 밀을 요청하지 않을 수 없었다. 그러나 존 F. 케네디(John F. Kennedy, 1917∼1963)의 미국 정부는 군정을 4년 연장하겠다는 성명을 같은 해 3월에 발표한 박정희의 군사정부를 못마땅하게 여겨 원조 중단을 발표했다. 그 원조물자 중에는 밀도 포함되어 있었다. 결국, 같은 해 4월 8일 군사정부는 군정 연장을 국민에게 묻는 투표를 보류한다는 성명을 발표했다.

막걸리와 함께 소주도 양곡관리법의 규제 대상이었다. 정부는 양곡관리법에 따라 1964년 12월 21일 “주정과 소주 제조에 있어 백미 및 잡곡 사용을 별도 지시가 있을 때까지 일절 금지하고 국산 서류(薯類, 감자나 고구마처럼 덩이줄기나 덩이뿌리를 이용하는 작물)로 대체토록 결정했다.” 미국 텍사스주 애빌린에 본사를 둔 일간지 Abilene(Texas) Reporter News는 한국정부의 이런 사정을 잘 읽고 있었다.(옥스퍼드 영어사전 용례②) 한국정부는 쌀 소주 제조 금지령을 1962년에 발포하려 했지만, 업자들의 저항으로 `1964년에 시행했다.

사실 고구마로 알코올을 만드는 방법은 조선총독부가 주관하여 제주도에서 1930년대 후반에 개발되었다. 먼저 고구마를 기계로 분쇄한 후 물을 붓고 소량의 염산을 혼합하여 삶아 풀처럼 만든 다음, 여기에 효모를 넣어 알코올 당화 발효를 하면 흑갈색의 탁주가 만들어진다. 술지게미를 걸러낸 맑은 술을 연속식 증류기에서 증류하면 알코올 도수 95∼96%의 주정을 만들 수 있다. 이 주정에 물을 부으면 알코올의 농도가 묽어진다. 여기에 감미료를 첨가한 술이 바로 희석식 소주다.

한국 정부는 1973년 전국의 334개소 소주 제조장을 34개소로 줄였다. 소주회사에 주정을 판매하는 주정회사 역시 20개소에서 15개소로 줄였다. 당연히 통합의 중심이 된 업자에게도 이 정책은 나쁘지 않았다. 가령 유리로 만든 소주병이 소비자 손에서 다시 공장으로 일부 회수되지만, 판매할 때는 항상 새로 만든 병값이 술값 안에 포함된다. 소주회사나 그것을 관리하는 정부 입장에서도 이중 삼중으로 소주병에 부가되는 병값에서 숨은 돈을 조성할 수 있었다.

반전! : 희석식 소주의 매력

1981년 이후 한국 정부는 ‘1도 1소주’의 정책을 완성했다. 사람들은 자신의 고향에서 생산된 희석식 소주가 다른 지역의 것과 다른 맛을 낸다고 믿었다. 하지만 소주회사마다 약간씩 다른 맛은 국세청에서 운영하는 주정회사로부터 구매한 주정에 물과 감미료를 어떻게 섞는가에 따른 차이지, 신비한 제조법이 있었던 것은 아니다. 2000년대 이후 희석식 소주의 인기는 맥주로 인해서 흔들렸다. 그러자 희석식 소주의 알코올 도수가 낮아져 갔다. 2010년대가 되면 희석식 소주의 알코올 도수는 더욱 낮아졌고, 각종 과일 맛이 들어간 제품이 나와 젊은 세대로부터 인기를 얻었다.

옥스퍼드 영어사전의 용례④는 미국 뉴욕 맨해튼의 ‘한잔(Hanjan)’이라는 한국 술집을 소개한 미국 음식점 소개 잡지 Time Out New York의 기사다. 한잔의 주인 후니 킴(Hooni Kim)은 미슐랭 스타 레스토랑에서 일한 경험을 가진 한국인 요리사다. 그는 대구알 찌개와 파전과 같은 한국음식과 현대적으로 재창조한 족발과 닭고기 튀김 등을 과일과 약재를 넣은 소주와 막걸리 안주로 내놓았다.

2013년 한국 가수 싸이의 ‘강남스타일’이 세계적으로 폭발적인 인기를 끌자, 희석식 소주에 대한 영미권 언론의 관심도 높아졌다. 2013년 12월 2일자 가디언지에서 Norman Miller는 “한국의 술(Korean spirit)은 전 세계에서 가장 많이 팔리는 술이다. 하지만 요즘은 한국에서만 마시는 것이 아니다. 뉴욕과 런던에서 차가운 샷이나 소주(soju) 칵테일을 시도해 볼 수 있다.”라면서 소주 예찬론을 펼쳤다.

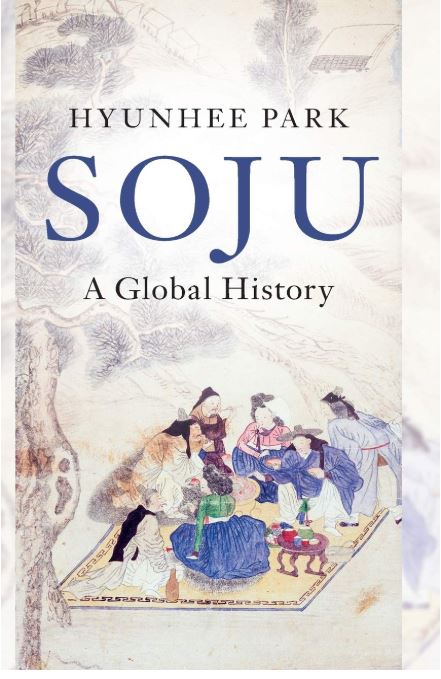

2010년대 후반부터 한국에는 소맥과 같은 희석식 소주의 다양한 음주법과 함께, 증류식 소주 제조에 뛰어든 젊은 위스키 마니아도 생겨났다. 이런 경향을 이해하려면, 2025년 2월에 넷플릭스에서 방영된 〈소주랩소디(Soju Rhapsody)①+②〉를 보기 바란다. 소주의 세계사에 관한 영어책은 미국 뉴욕 시립대 역사학 교수인 박현희(Hyunhee Park)가 펴낸 Soju : A Global History( Cambridge University Press, 2022년)을 읽기 바란다. 박현희 교수가 번역한 한국어본 《소주의 세계사》(서울대학교출판문화원, 2023년)도 있다.

|

| Hyunhee Park, Soju A Global History_ Cambridge University Press |

주당이면 소리 내서 읽어보자!

술 속의 영특한 기운만 있으면,

어디에 기대지 않아도 되네,

가을 이슬처럼 둥글게 맺혀 밤이 되면 똑똑 떨어지네.

청주의 늙으신 종사〔靑州老從事, ‘오래된 좋은 술’〕를 생각하면 웃음이 나오니,

마치 하늘의 별과 같이 뽐내게 만드네.

도연명이 이 술 맛보면 깊이 고개 숙일 터,

굴원이 맛을 보면 홀로 깨어 있으려 할지.

반 잔 술 겨우 넘기자마자 훈기가 뼛속까지 퍼지니,

표범 가죽 보료 위에 앉아 금으로 만든 병풍에 기댄 기분이네.

이 글은 고려 말과 조선 초의 격변기를 살았던 이색(李穡, 1328~1396)의 《목은시고(牧隱詩稿)》에 나온다. 주당이라면 빈속에 술 한 잔을 ‘원샷’ 했을 때의 그 느낌, 즉 알코올이 식도를 타고 쫄쫄 내려가서 위장에까지 이르는 그 느낌을 기억할 것이다. 이색은 그 기분을 ‘뼛속’까지 퍼진다고 했다. 더욱이 술맛을 아는 사람(도연명)과 술 취하기를 거부한 사람(굴원)조차 반할 정도라고 읊조렸다. 이색은 굴원(屈原, BC 343?~BC 278?)과 도연명(陶淵明, 365~427)이 살았던 시대에 이 술이 없었다고 보았다. 이 술은 바로 증류식 소주다.

글 :

주영하

한국학중앙연구원 한국학대학원 교수

음식을 문화와 역사학, 사회과학의 시선으로 해석하고 연구하는 음식인문학자(문화인류학박사)로 현재 한국학중앙연구원 한국학대학원 교수다. 2024년 9월부터 1년간 SOAS 한국학센터 방문학자로 런던에 체류 중이다.

저서 :

《음식 인문학: 음식으로 본 한국의 역사와 문화》(2011),《식탁 위의 한국사: 메뉴로 본 20세기 한국 음식문화사》(2013, 베트남·일본·태국에서 번역출판), 《한국인은 왜 이렇게 먹을까?: 식사 방식으로 본 한국 음식문화사》(2018, 타이완에서 번역출판), 《조선의 미식가들》(2019), 《백년식사: 대한제국 서양식 만찬부터 K-푸드까지》(2020), 《음식을 공부합니다》(2021), 《그림으로 맛보는 조선음식사》(2022, 중국에서 번역출판), 《분단 이전 북한 사람들은 무엇을 먹고 살았을까?: 일제강점기 북한 음식》(2023), 《글로벌푸드 한국사》(2023), 《국수: 사람의 이동이 만들어 낸 오딧세이》(2025) 등의 책을 썼다.

ⓒ 코리안위클리(http://www.koweekly.co.uk), 무단전재 및 재배포 금지